11月17日「世界早産児デー」に合わせ、東京都は16日、早産児やその家族への支援と社会的理解を広める啓発イベントを開催された。

「世界早産児デー」とは、2008年にヨーロッパのNICU家族会(EFCNI)や提携家族会によって制定され、現在は100カ国以上で多様な活動が行われている。イベントでは慶應義塾大学医学部小児科の有光威志氏による基調講演や、早産経験を持つモデルの静まなみ氏とのトークセッションも実施された。

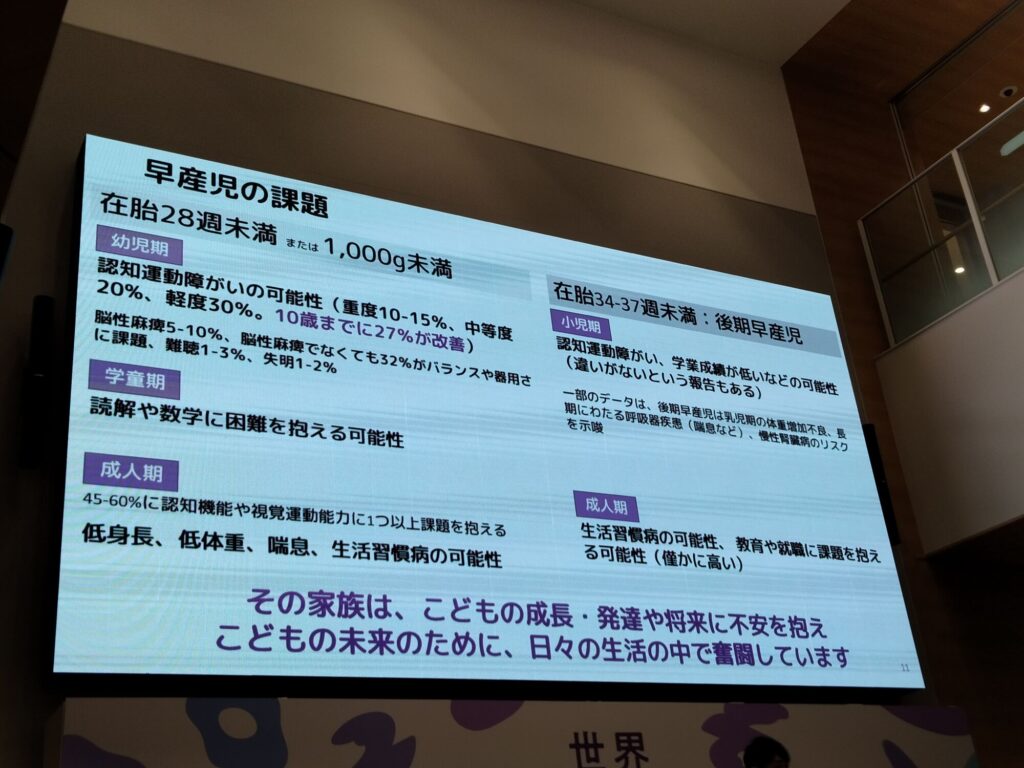

出生体重2500g未満の低出生体重児は10人に1人、出生体重1000グラム未満の超低出生体重児は約300人に1人の割合で生まれる。医療が発達した近年は、救命率が90%以上に改善したという一方で、早産児には1〜3割の割合で運動や認知の課題が見られた。学業や就職など、将来的に問題を抱えるケースもあることが判明している。

有光氏は「赤ちゃんはお腹の中にいて、お母さんの声を聞きながら愛着や発達を育みます。しかし早産で新生児病棟に移動すると、家族から離れ離れになり、治療の痛みもあって愛着形成や発達も促されにくいんです」と説明した。

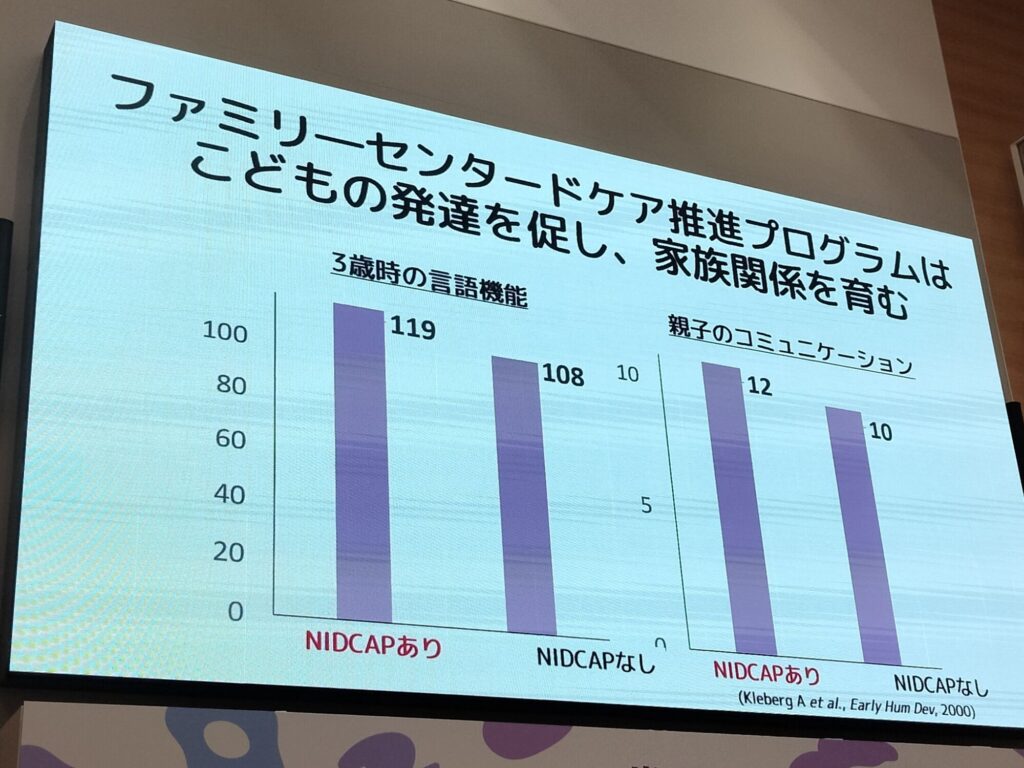

実際、血のつながった母親と他人の母親とで声掛けを行った実験では、血のつながった母親の声掛けで赤ちゃんの脳内が活性化したとのこと。また、有光氏は「痛みを伴う処置とかケアが多いほど、子供の発達に悪影響を与える可能性があり、ご家族の心理的負担も大きいと言われています。 しかしカンガルーケアいう、家族が子どもを直接抱っこして触れ合うようなケアをすると、実は赤ちゃんがあまり痛がらなくなってきたり、家族のストレスも下がってくる」と報告した。

トークセッションでは、静まなみ氏が自身の早産経験を回顧。早期に破水し、緊急入院することになったそうで「先生に診察してもらってから、お腹の中の赤ちゃんは元気で無事に育っていることがわかりました。赤ちゃんの体重がまだ少なく未熟なので、針止めの点滴を打ちながら様子を見ることになったんです。ですが私の場合は点滴の副作用が強く出てしまって、自分が想像していた以上につらい生活でした」と振り返った。

NICUでの面会では「鼻や体にチューブがつけられている姿を見た時に、かわいそうだなと。こんなに小さく生んでしまったんだという罪悪感も生まれました。その時会えて嬉しいなという気持ちもあったので、すごく複雑でしたね」と胸中を明かした。

有光氏は「早産を経験された方は、子供と家庭に何かがあるごとに、それが自分が早産で産んだせいなんじゃいかと、子どもが大人になってもフラッシュバックするという話をよく聞きます。そういったことを、社会の色んな方々が知っていくということが必要です」とまとめた。

イベントでは、NICU入院児と家族のための記録手帳「のびのびNICU入院手帳」も紹介。従来の母子手帳では対応が難しかった「500g刻み・男女別成長曲線」を参照でき、1000g未満の記録も可能になった。予防接種や制度情報はQRコードで更新され、家族が最新情報にアクセスしやすい。このようなイベントや行政の取り組みにより、早産についての理解が広まることを願うばかりだ。