11月5日「いいりんごの日」を迎えるにあたり、4日にりんごの健康効果やおいしく食べるコツについて解説するメディアセミナーが開催。セミナーでは、3人の専門家がりんごの健康効果やおすすめの食べ方についてレクチャーしました。

京都府立医科大学教授の内藤裕二氏によると、果物、野菜、豆類など植物由来の食事を継続している人ほど病気のリスクが低く、より健康的に年を重ねる傾向があるそう。特に食物繊維の摂取は、心疾患や糖尿病、大腸がんなどのリスクを軽減するため非常に重要とのことでした。

内藤氏は「食物繊維の多い食べ物はたくさんありますが、意外と果物の役割というのは非常に重要です。 果物をそのまま食べるということによって取れる食物繊維は意外と多いということがわかっています」と話しました。

りんごの皮には発酵性食物繊維が豊富に含まれており、皮付きのりんご1個で約1.6gの食物繊維を摂取可能。内藤氏は「りんごには当然腸内細菌が大好きな、水溶性食物繊維のペクチンが豊富です。発酵性の食物繊維は腸内細菌によって発酵されて、短鎖脂肪酸ができるので健康にいい」と解説しました。

続けて「食物繊維の摂取量が多い人ほど、高齢になった時に体力や気力低下のフレイル状態になりにくいという報告があります。成人における理想的な摂取量は、WHO基準で1日25g。日本人はまだまだ不足していますね」とコメントしました。

続いて登壇したのは、内科医で消化器病専門医の工藤あき氏。工藤氏は「りんごはドクターフルーツと呼ばれるだけあり、栄養バランスが非常に理想的です」と説明しました。

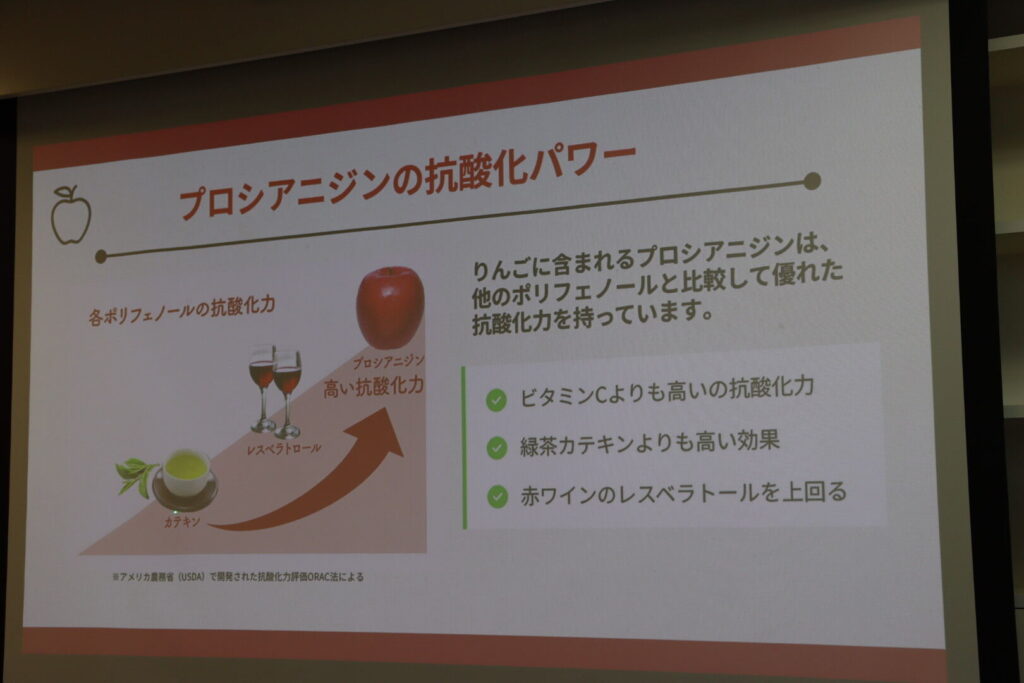

りんごは低カロリーでありながら、食物繊維やビタミンC、カリウムを豊富に含む。特にナトリウムとカリウムのバランスが良く、血圧のコントロールやむくみの改善に役立つとのこと。さらに、りんごに含まれるポリフェノール「プロシアニジン」は強力な抗酸化作用があり、カテキンや赤ワインよりも効果が高いそう。血管の保護、脂肪吸収の抑制、血糖上昇の抑制、さらにはアレルギーや紫外線によるダメージも軽減できるそうです。

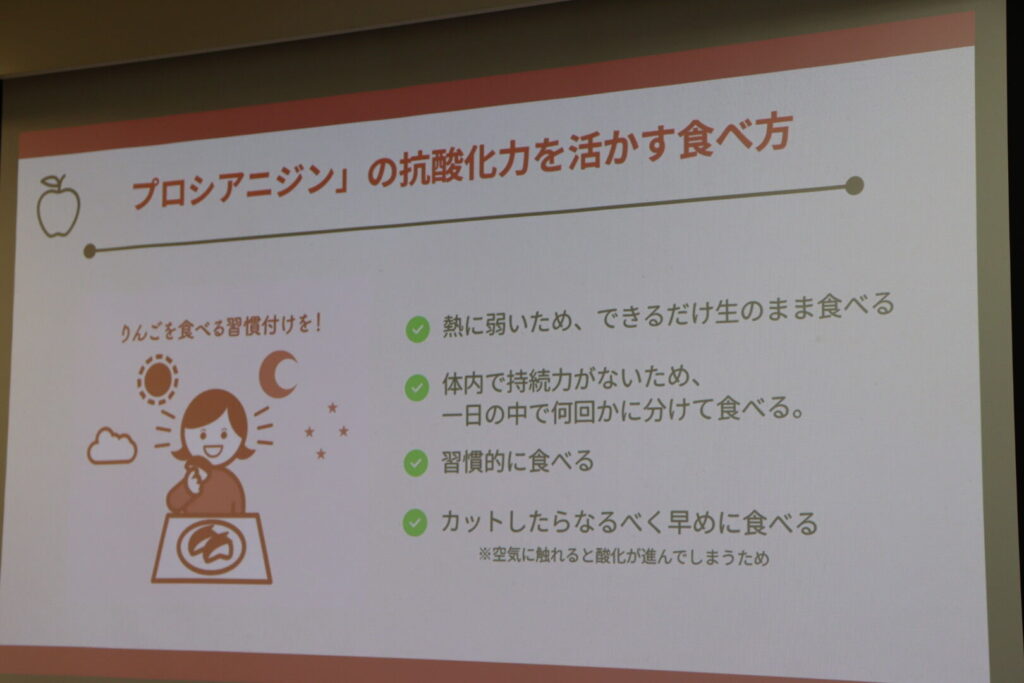

また、工藤氏は「プロシアニジンは熱に弱いため、できるだけ生で食べるのが理想です。一度に食べるよりも、1日数回に分けて取り入れるのがおすすめ」とアドバイスを送りました。

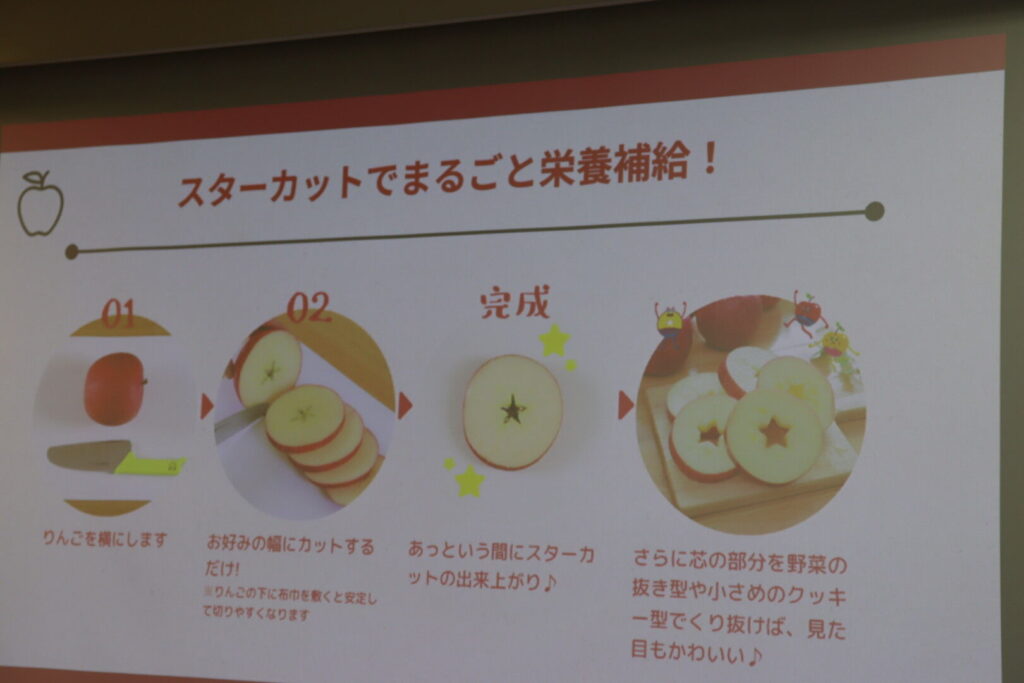

さらに、皮ごと輪切りにするスターカットにするとビタミンEの摂取量は通常の約4倍に増え、ビタミンCや食物繊維も多く摂取できるうえ、可食部が増えるため食品ロス削減にもつながるとのこと。

続いては、果物に年間100万円を使うりんごマニアのはたんきょー氏。りんごの品種について、収穫時期が早い品種ほど味わいはさっぱりしており、遅い品種ほど甘く濃厚になる傾向にあるとのこと。特に12月に収穫される「ふじ」や「王林」は甘味が強く、食感もしっかりしているという。

良いりんごを選ぶポイントは「表面にハリがあり、色が鮮やかなものを選ぶとよいです。赤系は赤の鮮やかさを、黄系は緑が濃すぎないことを目安にしてください」と教えてくれました。

ポリフェノールが酸化するために起こる変色には塩水が有効ですが、味わいが変わってしまいます。そのため、食品添加用のビタミンC粉末をまぶす方法がオススメ。さらに、包丁で切るよりも、手で割ると細胞の損傷が少なく、空気への曝露が減るため変色しにくいそうです。

抗酸化作用、美肌効果、免疫サポートなど、りんごは多方面から健康を支える果物。これから旬を迎える今、朝食やおやつなど、食事にぜひ積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。